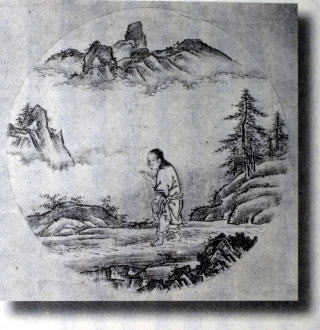

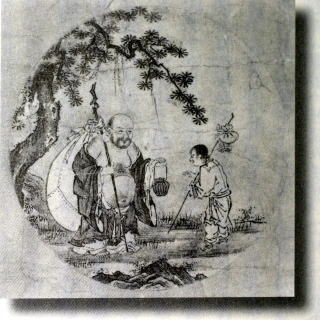

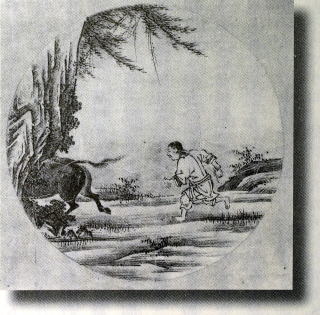

(1) 尋牛(じんぎゅう)

=不安げにきょろきょろ何かを探す若者の図

我執について 我執について |

段階を追って 無我 とは何かを示すのが十牛図である。

十牛と言うが、牛はこの画中に未だ居ない。

「何か大切なものを失った」と言うような様(さま)である。

しかし、何を探したらよいか、本人にも解らない。

・・が、「何か大切なモノを失った。」と、感じている。

「何かおかしい?!」「ゆがんでいるぞ!」との想いだ。

これは人として個有の意識である これは人として個有の意識である

”自意識”という。 仏教では「我」のことである。

・・「我」は、本来の自分ではない。 ・・「我」は、本来の自分ではない。

『「我」により、物事が歪(ゆが)んで見える』、と仏教では言う。

→ そこで、無我を求める。

”力(ちから)つきて求むるにところなし”と、行き倒れる寸前である。

彼は、そもそも何を探したらよいかも解らないのだ。

最後に、奇妙な声も聞こえてくる。時は秋。

ふり返れば、大きな楓の樹に蝉が鳴いている。 ・・だが、

この蝉をつかむと、邪宗を掴むことになる。

注: 大きな楓=不気味なものを意味する。

本当に、行き詰まったなら、妙な声も気にならない。・・・と言う。

注: 「もう駄目だ!」と、何度も心の中で繰り返す。

|

序文に次いで、以下の頌(じゅ)がある。

茫々(ぼうぼう)として草を撥(はら)い去って追尋(ついじん)す

水闊(ひろ)く山遙(やまはるか)かにして路(みち)更(さら)に深し

力尽き神(しん)疲れて覓(もと)むるに処無し

但(た)だ聞く楓樹(ふうじゅ)に晩蝉(ばんせん)の吟ずることを

中国 廓庵(かくあん) 和尚 |

|

この命!! 『我』とは何か??? 自分の本心とは何か?

悟り:自分の本性を牛にたとえる。これを尋ねる。 ・・・・ これが第一段階。

自分の本性は無生で不生で何もないのだけれども、長く生きているとそこに茫々として草が生えてきてしまう。

さぁ!さあ探そうとするが、眼前には湖や山があって求める牛はなかなか見つからない。

探し求めて・・・、疲れ切って途方に暮れるが・・・・・、ただ秋の蝉の声がするのみである。

たずねゆく

みやまの牛は見えずして

ただ空蝉のこえのみぞする

東福寺 正徹(しょうてつ)和尚 |

|

|

補:序(全体の前書き):弟子の慈遠の作は以下のとおりだ。・・「十牛図を歩む -真の自己への道-」 上田閑照著 大法輪閣より

従来失(しつ)せず、何ぞ追尋(ついじん)を用いん。

背覚(はいかく)に由(よ)って以(もっ)て疎(そ)と成り、

向塵(こうじん)に在って遂に失す。

家山漸(ますま)す遠く、岐路俄(にわ)かに差(たが)う。

得失熾然(しねん)として、是非蜂起(ほうき)す。 |

「尋牛」の意義について、著者は

以下のように解説されていた。

|

|

(十牛図」は、)「尋牛」ということから始まりますが、この始まりには、見失った牛を探し求めるということだけではなく、それ以上の問題がこめられているわけです。

本当は失えないものですね。本当の自己というのは失うとか失わないとか言うことのできるものではない、と。 (略) 失えないものが本当の自己だとも言えるわけです。

(最初、「尋牛」で) まずそれをはっきり出しておいて、しかしそれだけに、そういう自己が失われたとなれば、大変なものが失われたということになりますね。それこそ本当に大変であると。

万事放擲(ほうてき)して、それを求めなければならない。

求めるということ以外に進む道はないということを、はっきり出す。(「尋牛」で訴えようとしている。) (略)

この冒頭の趣旨は、次第に実際の働きを現してきます。

修行のうえで言いますと、進んでいって、何かが得られたとしますね。

たとえば牛をつかまえたとすると、こんどはそこで、冒頭のこの言葉があらためて働いてきます。

修行して得たということになったら、それは本当ではないというように、あらためてはっきり言われてきます。

それは大前提に冒頭の趣旨があるからなんですね。

また十牛図の歩みのうちで牛の姿が消えるということも、この冒頭の高い立場で真正面から出されていることと響き合っています。

・・・・・・・・・・・目覚めようとしないあり方

(中略)・・・

| 背覚(はいかく)に由(よ)って以(もっ)て疎(そ)と成り、 |

|

「背覚」は「覚に背く」です。 (略) 「本来失うことができないものが本当の自己であるというならば、どうして失うということがあり得るのか」というような問題です。

しかし、そういう問題の立て方をしてしまうと、もう理論の問題になって、紛糾します。

本当は、やはり自分が迷っているとか、本当の自分ではないという、その痛切な気持ちというのか、その事実が実際の出発点なんですね。

ですから、事実としての「背覚」、「不覚」、「覚りに背く」。

もう一つ仏教の言葉としては「不覚」という言葉があって、これは『大乗起信論』などで出てくる言葉ですが、「背覚」というのは、もっと強い言葉です。

「背く」というのは、ただ目が覚めないというのではなくて、「目覚めようとしない」という、無明(むみょう)というか、一種の妄執(もうしゅう)みたいなものと結びついたものですね。

そういう強いニュアンスが込められた「背覚」です。

もともと目覚めているのに、目覚めようとしないということですから、人間存在の根本に大問題があるわけです。 (以下略)

:::::: 注:()内の言葉は、前後の内容から推察して管理人が補った。::::: |

|

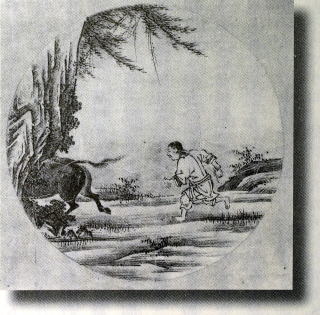

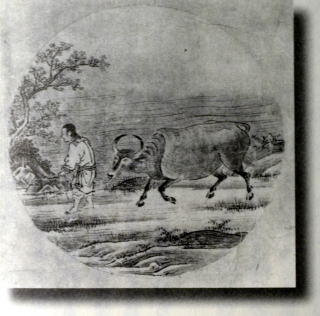

(2) 見跡(けんせき)・

・・牛の足跡を発見。

| 第二 見跡 |

権

為

見

跡

。

|

未

入

斯

門

、

|

真

偽

奚

分

。

|

正

邪

不

辨

、

|

体

万

物

為

自

己

。

|

明

衆

器

為

一

金

、

|

閲

教

知

蹤

。

|

依

経

解

義

、

|

|

| 頌(じゅ) 曰 |

遼

天

鼻

孔

怎

蔵

也 |

縦

是

深

山

更

深

処 |

芳

草

離

披

見

也

麼 |

水

辺

林

下

跡

偏

多 |

|

|

|

|

| 涅槃経 |

一切衆生悉有仏性(いっさいしゅじょうしつうぶっしょう) |

経の言葉によって、仏法の意味を理解し、

左記のような心理の言葉に出会う。 |

| 金剛経 |

応無所住而生其心(おうむしょじゅうにしょうごしん) |

|

|

『ここにあった!』

相変わらず牛は見つからない。・・が、・・・・・。

力尽きた青年は、牛の足跡を見つける。

これは、青年が大師の言葉にふれる様(さま)を言う。

真の自己の在り方を、直接言葉で聴ける。

『そうは言うけれども・・?!』などと、疑わないで聴けるようになる。

○ 「本当にこれに違いない。」と思う。” 弁別”が必要な処である。

この時に力つきていないと、自力がつきていないと、師の言葉はすんなりと青年のこころに入って来ない。

なおかつ足跡かどうかも分からないものである。

だが、ここでは、「言葉」で、足跡のみが解っただけである。

良い言葉を聞くと、本当に判ったような気がするものだ。

| 禅の根本理法 |

自己無し。自己無ければ万物が自己。 |

| 天地と我と一体、万物と我と同根 |

| 物我(もつが)一如、自他不二 |

|

さて、・・・・・、そこから、“行”が必要なのである。

教えの言葉を、落ち着いてきちんと聞いてよく学び、真の自己の法理を明らかに会得することが肝要。

いわゆる教外別伝(きょうげべつでん)はそのうえのことだ。

牛を見たわけではない。ただの足跡を見たに過ぎない。

これが見極められるようになって、更に一歩前進が現実化する。

「そうだ。」と思えるにしても、それは言葉でわかっているにすぎない。

あるいは、自分のあり方を言葉で先取りしているにすぎない。

|

ここで、「これでよい。」と思ったならば、牛の足跡と牛とを取り違えたことになる。

ここでは、まだ、唯の足跡にすぎないと見極めなくてはならない。

そして、そのように自力が尽きたところで,初めて教えの言葉を聞くことができるようになり、言葉に示されている「真の自己」のあり方を言葉を通して理解することがことができました。単に言葉を理解するというのではなく、言葉を通して、自分が本来そうあるべきである「真の自己」がわかるということであって、知解(ちげ)だけではなく、「真の自己」への実感も伴っています。その故に、ここに思いちがいの起こりやすいところです。牛の足跡と牛を弁別すべきことが特に注意されていた所以(ゆえん)です。

「万物と一体」だとか、「自他不二」だとか、あるいは現代の言葉で言えば「無相の自己」とか、「自己ならざる自己」とか、非常に高いことが言葉で言われている。 そう言うものとして言葉で理解できたわけです。

・・「十牛図を歩む - 真の自己への道 -」 上田閑照著 大法輪閣

|

|

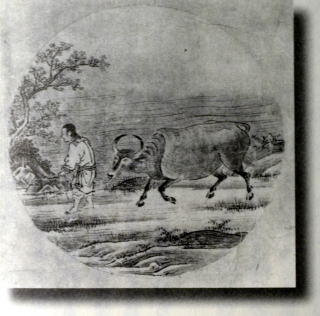

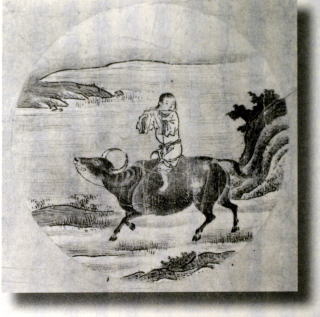

(3) 見牛(けんぎゅう)

・・・牛のお尻を発見。

| 第三 見牛 |

非

是

他

物

。

|

?

上

眉

毛

、

|

色

裏

膠

青

。

|

水

中

塩

味

、

|

動

用

中

頭

頭

露

。

|

六

根

門

著

無

差

、

|

見

処

逢

源

。

|

従

声

得

入

、

|

| ?:目偏に乏(眉毛きつじょうすれば) |

|

| 頌 曰 |

森

森

頭

角

画

難

成 |

只

此

更

無

廻

避

処 |

日

暖

風

和

岸

柳

青 |

黄

?

枝

上

一

声

声 |

|

|

| ?:貝貝の下に鳥 |

|

「見跡」は言葉を通して理のうえで自己の真実とはこういうものだと理解したところでした。

「見牛」は、足跡を見るのと牛を見るのとでは非常に大きな飛躍があって、身学道において「これだ」という実感のところです。(略)

はっきり「見聞覚知」という、見たり聞いたりの具体的な生命での実感です。

「十牛図を歩む - 真の自己への道 -」 上田閑照より |

|

青年は右手に綱を持って、見つけた牛を捕まえるべく構える。

→→目指して追う。(座禅を“行“として始めるようになる。)

・・・本当の自分を発見。  座禅等により、無我を知る。 座禅等により、無我を知る。

万物との一体感を知る。

しかし、ここで”慢心”が起きやすい。

言葉の世界で察知したのみで、いわば牛の尻をちらっと見たに過ぎない。

しかも、牛はどんどん逃げて行く。 彼は追いかけようとする。

これでは、“行“に埋没でき得ない。

従って、これを(この牛)追えば良いと言うことだけが解っている状態。

|

・・・・「見」ということ

「十牛図を歩む - 真の自己への道 -」 上田閑照より |

見牛の「見」は、「この目で見る」「自分の目で見る」という、直接の具体的な意味を込めて言われていて、それが要となっています。

見跡と見牛は、同じ「見」で見られるものが違うというだけでなく、「見」も質的に違うということです。

見牛において、「見」も初めて充実します。

(略)

物事のあり方を見る、この意味の「見」も仏教のなかでいろいろ使われています。一番大切な例は「正見(しょうけん)」ということ。お釈迦さんの教えとして伝えられるいわゆる「八正道(はっしょうどう)」の第一にあげられる「正見」です。

物事を正しく見るということですが、「正しく」とは仏教の教えとしては一切は無常なりと正しく観ずることとされています。

さらに、正見とは四諦(したい)についての智ともされています。

四諦とは仏教の教えの基本である苦・集・滅・道、すなわち一切皆苦、苦の原因、苦の滅、その道という四つの真理を言います。

「見」の言葉つかいとしてはまた、物事を正しく見なければならないそのレベルのところで、却って偏った間違った見方をする、それを一語で「見」ということもあります。「見」というと、智慧の反対で、そのままで悪い意味にもなります。

今で言えば「偏見」ということですが、「見」というだけで「偏見」になるんですね。こういう用い方も仏教のなかにはあります。

・・・・牛を見る、見性

(略) ここは牛が現れてくるところです。

こちらが探すと言うことは、もちろんなければなりませんが、探しただけで見出せるものではありません。

向こうから現れてくるということがあって、見出すことができます。現れてくるものに直接触れる、それが「見聞覚知」という言葉で言われていて、感覚とか覚知というのが非常に重い意味になっています。

「聞声悟道(もんしょうごどう)、見色明心(けんしきみょうしん)」という言葉があります。

「声を聞いて道(どう)を悟る」。それから「色(しき)を見て心を明らめる」。

「道」とか「心」、これは元来形なきものであるわけですが、本当に「道」に入る、「心」を明らめるというときには、感覚を離れた理性的な高い立場でというのとは違って、経験的には、むしろ声を聞いたその刹那にとか、色や形、何かを見たその刹那にということで、はっきりリアルな出来事になります。 (略)

|

|

(4) 得牛(とくぎゅう)

・・牛を捕まえるが、

牛は暴れて逃れんとする。

| 第四 得牛 |

必

加

鞭

楚

。

|

欲

得

純

和

、

|

野

性

猶

存

。

|

頑

心

尚

勇

、

|

恋

芳

叢

而

不

己

。

|

由

境

勝

以

難

追

、

|

今

日

逢

渠

。

|

久

埋

郊

外

、

|

|

| 頌 曰 |

又

入

煙

雲

深

処

居 |

有

時

纔

到

高

原

上 |

心

強

力

壮

卒

難

除 |

竭

尽

精

神

獲

得

渠 |

|

|

|

|

ようやく牛を捕まえた。足を踏ん張って綱を引く青年。

○ 座禅を日常的にするようになるが、

しかし、その途中に、自己の煩悩が湧き出す。

・・・そして、葛藤が起きる。

この状況下では、逃げようとするのは、牛ではなく青年の方か?

(図からそれが伺える) 綱が切れるかも知れないぞ!

体の中に染み込んでいた煩悩が湧きだしてくる。

人間の方が、本来の自己から離れようとしている図とも思われる。

→『私が神をもとめていたのは、

本当は、神が私を求めていたからだ』

自己と自己との葛藤を現してもいる。

時には、自分の方が逃げ出そうとも考える。

だが、次第に真の自己の具体性が明確になる。

|

図を見てください。

つかまえた牛に綱をつけて、その綱がピーンと張っています。

牧人と牛とが斜めに向かい合いながら、双方、離れようとしながら、離すまいとしながら、綱がピーンと張っているわけですね。

そこのピーンと張っている綱に、この境地の独特な性質がいろいろ表れています。

根本的には、一つにつながれていながら、離れよう、離すまいという緊張した力動感に溢れた、図としてはいかにもわかりやすい図相になっています。

「見牛」は一つの出来事ですが、「得牛」は相続のプロセスです。

その相続のうちで次第に境位の質が変化してゆきます。「得牛」の力から「牧牛」の「純和」へ。

(中略)

高いところに手の届いた「得牛」の段階は、まだ定まらない動揺のうちにあります。

「見地のほうは何とか届いたが定力(じょうりき=三昧の力)が足りないのである。

天上界に遊ぶような心境も体験するが、かと思うとまたすぐに深い妄想の中にこの牛は居座ってしまう。」(秋月龍珉)

秋月はここに

「昨日は悟り 今日は悟らず 秋の暮」

という句を添えています。

あるいは、ここはまだ「斑(むら)が多い」とも言われています(立田英山)。

「悟りの高原に嘯(うそぶ)いているかと思えば、忽(たちま)ち業習の煙雲の中に閉じ込められてしまう。」

「十牛図を歩む - 真の自己への道 -」 上田閑照より |

|

(5) 牧牛(ぼくぎゅう)

・・・紐で結んで、牛の先を歩く。

| 第五 牧牛 |

不

容

擬

議

。

|

鼻

索

牢

牽

、

|

唯

自

心

生

。

|

不

由

境

有

、

|

在

迷

故

而

為

妄

。

|

由

覚

故

以

成

真

、

|

後

念

相

随

。

|

前

思

纔

起

、

|

|

| 頌 曰 |

羈

鎖

無

拘

自

逐

人 |

相

将

牧

得

純

和

也 |

恐

伊

縦

歩

入

埃

塵 |

鞭

索

時

時

不

離

身 |

|

|

|

|

牛が素直になって青年に従う。 綱は緩んでいる。

動中の工夫=何をしていても、本来の自己から離れないように努めることが必要である。

日々の生活・行いを“行“として、入念に行っていくさまを表す。

”せぬ座禅”=動中の工夫。

綱がゆるんでいる。=葛藤がゆるんでいる。

自己の中の葛藤が無くなり、牛が馴染んでくる。

牛の示す方向に進んでいるとも見える。

だがしかし、まだ、綱が付いている。

油断すると本来の自己が、また逃げる。

どこでも、いつでも本当の自己でなくてはならない。・・が、

まだ、油断できない。牛が暴れるかもしれない。

|

時間をかけて牛を次第に飼い馴らして養ってゆくという趣旨で、「牧牛」の段階になります。

十牛図はまた牧牛図とも呼ばれているように、牧牛ということは十牛図の歩みの全体を特徴づけるものでもあります。

「見牛」や「得牛」のようにドラマチックではなく、むしろ地味ですが、それだけに「行の相続」におけるまさに相続のあり方そのものを示しています。

|

頌には・・

鞭索(べんさく)時時(じじ)身(み)を離れず

恐(おそ)るらくは伊(かれ)が歩を縦(ほしいまま)にして埃塵(あいじん)に入らんことを

相(あ)い将(ひき)いて牧得(ぼくとく)すれば純和(じゅんな)せり

羈鎖(きさ)拘(こう)すること無きも自(おの)ずから人を逐(お)う

|

|

注:「時時」というのは、現在、普通に使う意味での「ときどき」ではなくて、「いつも」「常に」

「どの時も」という意味です。 ・・・ 本著書による |

埃塵は、じんあいまたはじんないとも言います。

仏教ではこれは煩悩、あるいは煩悩の世界を示す言葉です。牛が勝手に煩悩の世界にまた紛れ込んでしまうという心配がまだあります。

(略)ちょっとでも牛が踏みはずして煩悩の叢(くさむら)を恋しく思うような様子があったら、直ちに鞭をもって牛を打ち、手綱をもって引き寄せる。

(略)牛は本来の自己を表しているので・・(略)牛をつかまえておきながら、ふっと気がゆるんで煩悩の方に気がひかれてしまうということでしょう。

|

| 「十牛図を歩む - 真の自己への道 -」 上田閑照より |

|

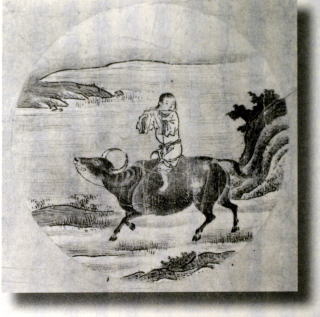

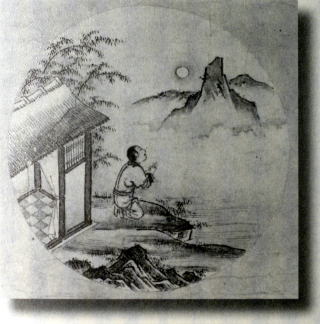

(6) 騎牛帰家(きぎゅうきか)

・・・・紐はつながない.

牛の背に乗って笛を吹く。

| 第六 騎牛帰家 |

撈

籠

不

住

。

|

呼

喚

不

回

、

|

目

視

雲

霄

。

|

身

横

牛

上

、

|

吹

児

童

之

野

曲

。

|

唱

樵

子

之

村

歌

、

|

得

失

還

空

。

|

干

戈

已

罷

、

|

|

| 頌 曰 |

知

音

何

必

鼓

唇

牙 |

一

拍

一

歌

無

限

意 |

?3

笛

声

声

送

晩

霞 |

騎

牛

?1

?2

欲

還

家 |

|

|

| ?:しんにょうに方の無い施 |

| ?:しんにょうに麗 |

| ?:羊の下に儿+ム(ひつじの意味) |

|

|

|

楽しげに先へ進む。青年の目は雲梢(うんしょう)を観る。

遙か彼方に思いをはせることができる。

そして、安らぎの「家」を想う。

自己と自己の調和を成し、趣を得てくることを表す。

○ 自分と自分の居場所とも調和し、周囲とも調和した状況。

広くなった段階。

自分と自分の置かれている場所との調和も表す。

ここで初めて「家」という概念が現れる。

本当に自分が落ちつけられるところ。

・・・・ここに至って、

本来の自己に帰られるとの予感を感じる。=笛

ここでは、まだ、牛の暴れる心配も、牛から落っこちる心配もある。

従って、牛と一体であるようだが、まだ、別であることを表す。

|

(略)

牛の背に騎って・・・ということはもうすっかり牛と一体になって、(略)本来の自分の家郷に帰って行く、・・(略)・・ 自分と自分との葛藤がやんで、得失ということもなくなってしまった。

そのように自分と自分とが調和してくると、単に自己内調和ということだけではなくて、自分と自分が置かれている場所、人間(じんかん=人と人の間)や世界や天地宇宙との根本的調和も感じられてきます。

自分の居る場所に葛藤や矛盾がなくなってしまうというのでは決してありません。そういうことはあり得ません。

しかし、場所に居て、その場所内の葛藤や矛盾に関わる自分のあり方が、より開かれたものになっているわけです。(略)

自分と自分との葛藤がおさまり、消えて、統一が生まれてきますと、やはり自己と場所との統一もそこに自ずから成立してきます。(略)

調和の響きが聞こえてきます。

それは制度的、文化的に作られ整えられた統一ではなく、自然な、それも存在のいわば原始林における原自然的な統一の調べです。(略) |

図を見てください。美しい図です。

牧人は牛のことも忘れ(牛と一体である故に)、自己内の調和と、風景や遙かな空の果てまでの開けと笛が響き合う調べを奏で、(聞こえてくるようですね)、牛は牧人をのせていることも忘れて、いかにも気持ちよさそうに・・(略) ・・・ それだけに、また、ここでいい気持ちになって停滞する危険性が隠されています。

|

ゆったりした気持ちで、ゆらりゆらりと牛に任せてゆけば、

どこへ行こうが我が家だ。行ったところが我が家だ。

そう任せきって我が家へ帰って行くのである。 (山田無文) |

|

・「十牛図を歩む - 真の自己への道 -」 上田閑照著 大法輪閣より |

|

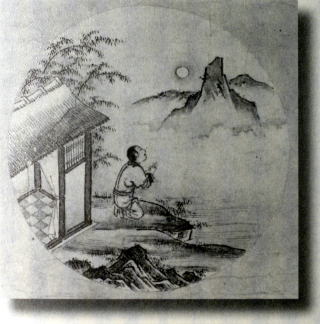

(7) 忘牛存人

(ぼうぎゅうそんにん)

・・・本当の自分になったことを表す。

| 第七 忘牛存人 |

威

音

劫

外

。

|

一

道

寒

光

、

|

似

月

離

雲

。

|

如

金

出

鉱

、

|

顕

筌

魚

之

差

別

。

|

喩

蹄

兎

之

異

名

、

|

牛

且

為

宗

。

|

法

無

二

法

、

|

|

| 頌 曰 |

鞭

縄

空

頓

草

堂

間 |

紅

日

三

竿

猶

作

夢 |

牛

也

空

兮

人

也

閑 |

騎

牛

已

得

到

家

山 |

|

|

|

LINK  仮己と真己 仮己と真己

|

・・・家の外に出て、遠い山の彼方の月を拝む図。

「修業のお陰でここまで来ました。」

・・・ここには、まだ、己の存在がある。

「本当の自分がある」との思いがあるのである。

この段階では、また、我の蘇ってくる可能性をもっている。

○ この図には、牛は描かれていない。

・・月を拝む。ここがもっとも危ないところ。

牛(暴れる自我=本当の自分ではない自分)は青年の中に入ってしまって、真の人間がここに在る。

この図は、『勝ち得たり、天地人』の状況。

「これで完成!」と、満足する。10人中十人が、

「これで良し!」と思うのである。

牛は、”本来の自分ではない自分”である。

・・・だから、牛の姿は消えるべきものであった。

ここで、

十人中十人が、「もう得たり!」と思う。

しかし、ここからが重要なのである。

『一体になった』と思う”自分”がこころの中にいたのであった。

・・・・・。 ここが最も危ないところである。

まだ、そこに”我”があったのである。

この段階で「これで悟った」と思うのを、

これは、”天狗禅(てんぐぜん)”といわれるものであった。

◇ 白隠は、この辺の段階で、

『自分ほどに悟った男は居ない。』と言って、

師に叱られ縁側から突き落とされたという。

『天狗禅だ !』と諫められた。  「絶対無を求めなさい!」 「絶対無を求めなさい!」

・・・まだ、完成ではなかった。

ここの「完成観」を、もう一度捨てなくてはならない。

|

ここの図では、牛が消えています。(略)ここにいる人(にん)のなかに牛がすっかり入ってしまったと、そういう事態ですね。(略)

この人(にん)のなかに入っているからこそ、牛が牛として現れていない。(略)

牛がなかに入った「人」ですから、これは「真人」です。

元来は道教の言葉ですが、それを禅もそのまま用います(よく知られた用い方は『臨済録』の「無位(むい)の真人(しんにん)」です)。(略) |

|

人と牛の一体ということは前の「騎牛帰家」ですでに達せられていました。

その一体性のあり方は「騎牛」が具体的によく表していました。

牛の背に騎って「身を横たえ」、そういう仕方での具体的な一体性が現実になっていました。(略)

周囲との調和でもあり、自己と自己の統合、自己と周囲との調和からは調和の調べが響いていました。

確かにそうですが、(略)牧人と牛との一体、二者の一体、二つの一(いつ)、(略) 牛の背に騎っているかぎり、いい気持ちで笛を吹いているうちに、ふと滑り落ちるかもしれません。

・・「十牛図を歩む -真の自己への道-」 上田閑照著 大法輪閣より |

|

(8) 人牛倶忘(じんぎゅうぐぼう)

・・・唯の円。

| 第八 人牛倶忘 |

一

場

懡

儸

。

|

百

鳥

含

花

、

|

千

眼

難

窺

。

|

両

頭

不

著

、

|

無

仏

処

急

須

走

過

。

|

有

仏

処

不

用

遨

遊

、

|

聖

意

皆

空

。

|

凡

情

脱

落

、

|

|

| 頌 曰 |

到

此

方

能

合

祖

宗 |

紅

炉

焔

上

争

容

雪 |

碧

天

遼

闊

信

難

通 |

鞭

索

人

牛

尽

属

空 |

|

|

|

|

ここで、”我”の根が切られる。

自分の姿もない。牛もない。

家も自分も牛も消える。・・ここは、空円相という。円は真実を示す。

今までの絵は、すべて円の中にあった。

この図は、何も無いということを大きく表している。

・・・”空円”という見えない姿。

見えないところに、実は、有るのである。・・・仏教の「空(くう)」である。

見えない姿で収(おさま)っている。

”無い”ことは、「空」を示す。「空」が在るのだ。

< ニーチェのニヒリズムとは異なる。 >

仏教では、「空」もまた「空」→空の動き→『空円転』

今までの段階もすべて、貴重な真実であった。

そして、それをすべてこの円が包み込む。

家も自分も、・・・・・すべてが消えている。

今までの真実は、”円”なる「場」の中で行われていた。

行とは、このように見えない姿で行われなければならない。・・・という。

|

人牛ともに消え、「凡情脱落し、聖意みな空ず」、これは第七までの歩みに対して飛躍的な質の新しい境地です。

ここだけを見れば絶対の否定性ですが、(略)無からの故にまさに新しく、第九と第十の境位が出されてきます。

単なる無ではなく、絶対無であり、絶対無とは絶対無即絶対有ということ、大乗仏教の古典的な根本語で言えば、真空妙有ということです。

第八・第九・第十は、ですから、第七までのように段階的な歩みを示すものではなく、その三者が一組の関連をなして、それが真の「本当の自己」を表すわけです。

「本当の自己」とは真空妙有、絶対無即絶対有の自己、「死して蘇る」自己です。

第八で真に大死して、(略)。。。 |

この第八図で空円相が主題化されて出されますが、そのように出てきて、気がついてみますと、第一の「尋牛」から、一つ一つの段階の境位が全部そのその円相のなかに描かれていました。

すなわち人と牛との関わりは、どの段階も、自然や家や月など、そのつど背景も含めて、全て円相の中でのことだったわけです。(略)

漸習を含んで頓悟ということです。 |

・・「十牛図を歩む - 真の自己への道 -」 上田閑照著 大法輪閣 より |

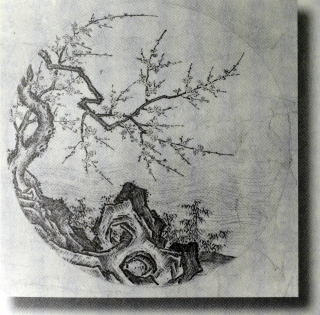

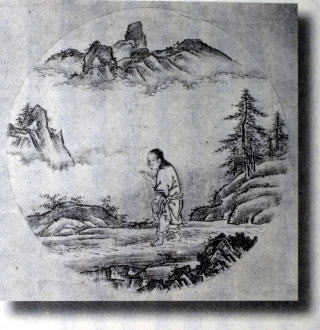

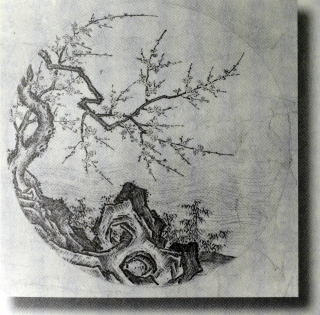

(9) 返本還源(へんぽんげんげん)

・・青年は居ず。

| 第九 返本還源 |

坐

観

成

敗

。

|

水

緑

山

青

、

|

豈

仮

修

治

。

|

不

同

幻

化

、

|

処

無

為

之

凝

寂

。

|

観

有

相

之

栄

枯

、

|

不

受

一

塵

。

|

本

来

清

浄

、

|

|

| 頌 曰 |

水

自

茫

茫

花

自

紅 |

庵

中

不

見

庵

前

物 |

争

如

直

下

若

盲

聾 |

返

本

還

源

己

費

功 |

|

|

|

|

|

「老梅樹、川辺に開花す。」

・・・これが、”我”の源(みなもと)である。

→これは、自分でない自分の存在。

<”我”を忘れて、花になっている自分が在った。>

→純粋経験(西田哲学)だといわれた。

”水は自ずから茫茫(ぼうぼう) 花は自ずから紅(くれない)”

⇒ 死してまた蘇る我。=絶後再蘇(ぜつごさいそ)

=本当に蘇った我を表す図である。

空もまた空。 死して蘇る。

禅では、「絶後再蘇」という。

この絵は、無我性の具体性である。

梅花は、我ならざる”蘇った無我の我”である。

ハイデガーがアンゲルス・シレジウス(1624~1677)の詩句、「バラは、何故(なにゆえ)なしに咲く・・・。 バラは咲くが故に咲く。」を通じて言ったのも、この描写に近いと思われる。

だが、西洋思想とは微妙な違いがある。

西洋思想には、「故に・・」なる”思惟性”がある。

ここが微妙な違いである。薔薇の絶対性に触れているが、「○×故」と、観念の「故」があるからである。ところが、花・自然は、我ならざる我である。

『自ずから・・』には、目は雲梢(うんしょう)を観るとの、『超越観』が在るのである。 仏教にはそれがある。

このように超越しなくてはならぬ。

超越できないと、「俺は悟ったゾ!」という、則ち「他とは違った」と言う、偉い(高慢な)自分が湧き出てくるのである。

この場面には、そう言う”無我性の自分”の姿の状態を示しているのだ。

ここでもまだ、実は完成ではないのだ。 |

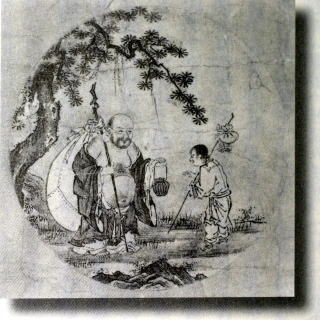

(10) 入?(廛+阝)垂手(にってんすいしゅ)

・・”お店の並んだ町に入る”の意。

| 第十 入?垂手 |

化

令

成

仏

。

|

酒

肆

魚

行

、

|

策

杖

環

家

。

|

提

瓢

入

市

、

|

負

前

賢

之

途

轍

。 |

埋

自

己

之

風

光

、

|

千

聖

不

知

。

|

柴

門

独

掩

、

|

|

| 頌 曰 |

直

教

枯

木

放

花

開 |

不

用

神

仙

真

秘

訣 |

抹

土

塗

灰

笑

満

腮 |

露

胸

跣

足

入

?

来 |

|

|

|

|

|

入?(にってん)とは、店の並んでいる街に入ることである。

垂手(すいしゅ)とは、手をブラブラとしていること。

しかし、・・・何もしないのではない。

この図は、自分と他者との交わりを示している。

絵は、「我」を絵によって二人に切られているようなものだ。

・・・相手の身に成りきって交わる姿である。

これを無我性という。。

彼は、相手にお説教などはしない。

ここには、「俺はここまで来たぞ!」などという雰囲気はない。

***********

樹木の横に佇(たたず)む、大きな袋を背負った布袋様のような老人と、それに向かい合う青年である。

そして、出会って二人してぶらぶらと歩く。

老人は、自らの過去の経歴・経験も忘却し、青年と同じ(一体)になり、相手のことを考える。

すなわち、・・・・・

自分と他者との交わりそのものが、無我(自己ならざる自己)の状態となることを表している。

我と汝の二人が、そのまま”我”であるのだ。

従って、ここでは若い男に向かって、お説教等はしない。

<「7 忘牛存人」では、『俺は、ここまで到達したぞ!』などと思うであろう。しかし、言わないのだ。 ここに至るとそう思わない。>

ここには、単なる”出会い”があるのみだ。

我と汝の自覚があるのみだ。

出会うだけで響き合うものが、そこにある。

例えば、

「良寛さんが居ると、その場に居るだけで一家和気藹々(あいあい)、やがて、良寛さんが帰っても、穏やかな雰囲気が家中に充満して遺る。

|

注:・・

「てん(廛+阝)は、店の意味で、世俗の生活に入って、救いの「手を垂れる」とのいみであろう。図では老人と若者が出会って話をしている。頌(じゅ)は「胸をあらわに死足を跣(はだし)にして てん(廛+阝)に入り来る 土を抹(なで)灰を塗り 笑い腮(あざと)に満つ 神仙の真の秘訣を用いず 直だ枯木をして花を放って開かしむ」である。柳田聖山の訳では「彼は、痩せ衰えた胸をあらわにし、素足で市にやってくる。砂塵にまみれ、泥をかぶりながら、顔中を口のようにしてニコニコと語りかける。仙人の隠し持つ秘術など使わず、ずばりと枯木に花を咲かせる」とある。伝周文の画では布袋のようにでっぷりとしているが、胸をあらわに裸足でというのは釈迦出山のイメージであると言う。大いなる方を悟って、欲望うずまく世俗に降りてくる。ニコニコして人に語りかけ、枯木におのずと花を咲かせていく。説教ではなく、世俗のことを語りながら、人々に真理が顕わになっていく。自己を極めた後にこうした境涯が出て来る。第一の尋牛から発して第八の無に至った老人は、自己ならざるところにおいて自己として何事も無さずして〔無事にして〕相手の若者のことをわが事として話す。説教することなく、教示せずに、ただ問う。「何処より来たのか?」、「汝は何者か?」。単純な問いにも、探求すれば無限の深みがある。真の自己を問うているのだ。若者はそう問われて、真の自己を探求せざるを得ない。そして第一図の「尋牛」が始まる。自己を探求する問いには完成はない。また一見向上するように見えて、どこかに停滞すれば、転落もする。何もかもがわからなくなることもある。けれども真の自己を探求して、一人ひとりが自ら歩み続けるしかないのだ。 西田幾太郎が最後にてんかいした「平常底」も、まさにこの段階を言っていた。和辻哲郎が言う間柄も、「空が空ずる」根本理法からすれば、当に此の段階で成立するはずである。「人間」は歴史的・風土的に展開するが、それは第九「返本還源」と第十のこの段階をあわせたものとなる。 ・・・・プラトンは第七書簡で哲学の知の伝わり方は独特なもので、知識として受け渡すのではなく、各人の心に火を点じることであり、各人が哲学していくことだと述べていたが、そのことは西洋哲学だけのことではない。われわれの思索すべてにかかわることである。 「哲学・思想を今考える -歴史の中で-」 魚住孝至著 放送大学教育振興会 NHK出版より・ |