このコンテンツには動画が含まれます。

動画を見るためにはQuickTimePlayerが必要で、Appleのサイトからダウンロードできます。

![]()

11月末から1月にかけてコウゾをかり取ります。(コウゾは1年生を使います。2年以上育ったコウゾは繊維がかたく、キズやフシなども多いので良い紙になりません)

写真:愛知県小原村

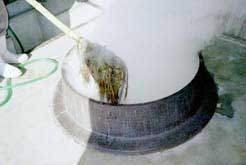

かり取ったコウゾを同じ長さにそろえ、コシキとよばれるおけをかぶせ、3-4時間むします。(かり取ってから1週間以内にむし上げないと皮がはがれにくい)

写真:高知県吾北村

その後さめないうちに手早く皮を幹からはぎ取ります。はぎ取った皮を「黒皮」とよびます。(むし終わったら直ぐに冷水をかけて皮をちぢめてやります こうするとはぎやすくなります)

写真:高知県吾北村

保存のため黒皮を天日でしっかり乾そうします。(しっかり乾そうしないとカビます)

写真:高知県吾北村

紙をすくのに必要な分だけ、黒皮を川などの水に24時間ほどさらし、外皮を取りのぞきやすくします。

写真:愛知県小原村

タクリコとよばれるナイフのような道具で外皮をはぎ取り、内皮だけにします。この内皮を「白皮」とよびます。ここで乾そうし保存するときもあります。はぎ取られた外皮は、質の悪い原料に混ぜてハッサキとよばれるチリ入り紙にします。

写真:愛知県小原村

白皮を灰(ソーダばい)で2-3時間にます。これで繊維に入っているよぶんなものを取りのぞくとともに、繊維をやわらかくします。

写真:愛知県小原村

川などの流水に24時間ほどさらし、灰を洗い流すとともに、天日により繊維を白くします。

写真:愛知県小原村

繊維のキズやフシ、よごれなどを手でていねいに取りのぞきます。この作業が紙のよしあしをきめます。

写真:栃木県烏山町

・動画で見る

バイとよばれるカシの木の角ぼうで、繊維がワタのようになるまでたたきほぐします。この作業をしっかりていねいにしないと、良い紙になりません。

写真:奈良県吉野町

たたきほぐされた繊維を舟の中に入れ、水とトロロを加え馬鍬(ませ)とよばれるクシのような道具でよくかきまぜます。この作業をザブリといい、ザブリがすんだものを舟水(ふなみず)とよびます。

写真:岐阜県美濃市

ザブリを動画で見る

すけたの手前から舟水をくみこみ、すけたを動かしながら紙をすきます。紙の厚さや種類によりこの作業を数回くり返します。これを流しずきと呼びます

写真:高知県伊野町

流し漉きを動画で見る

すき終わったら“けた”から“す”を外し、“す”にろかされた紙を紙床に移します。このとき、先に重ねてある紙との間に空気が入らないように注意します。こうして、一日分の紙を紙床に重ね一昼夜ほど自然に水を切ります。

写真:奈良県吉野町

動画で見る

その後、ゆっくりと重石やジャッキなどで圧力をかけ、さらに水をしぼります。一昼夜プレスしたままの状態にしておきます。(トロロのねばりけが完全になくなります)

写真:愛知県小原村

プレスし終わったものを紙床から一枚ずつていねいにはがし、イチョウなどの板にはり付けます。(板に付いた面が光沢のある表となります)

流しすきの紙は表面がなめらかなため別の紙とくっつきあいません。

写真:岐阜県美濃市

紙床からはがすところを動画で見る

板張りを動画で見る

天日で乾そうします。天日により紙は白さをまします。

写真:岐阜県美濃市

乾そうし終わったらはり板からはがし、検品して和紙となります。

写真:徳島県山川町 和紙の作り方は、だいたいどの産地も同じです。ただし、雪国へ行くと、コウゾや湿紙を雪にさらしたりする場合があります。

また、美栖紙(みすがみ)のように紙床(13)に重ねなかったりする紙もあります。紙の原料によるちがいもあります。

質問はこちらへ(あなたの名前のない質問にはお答えしません)

和紙の特ちょう | 和紙の原料 | 和紙と洋紙 | 和紙を作っているところ | はじめのページにもどる | Link | ![]()